【小児科医が解説】子どもの中耳炎の原因、なぜ繰り返す?原因と仕組みを解説│杉並区・荻窪の小児科・長田こどもクリニック

はじめに:「また中耳炎…」繰り返す耳のトラブルにお悩みの保護者の皆さまへ

「風邪をひくと、必ず耳を痛がる」「夜中に突然泣き出して、耳を気にしている」「熱がなかなか下がらないと思ったら、中耳炎だった」…。お子さまの中耳炎は、多くのご家庭で経験される、非常によくある病気です。しかし、何度も繰り返す我が子を見ると、「どうしてうちの子はこんなに中耳炎になりやすいの?」「何か特別な原因があるの?」と心配になってしまいますよね。

私たち杉並区荻窪の長田こどもクリニックは、小児科専門クリニックとして、日々多くのお子さまの中耳炎を診察しています。この記事では、なぜお子さまは中耳炎になりやすいのか、その根本的な「原因」と「体の仕組み」、そして見逃さないためのサインまで、医学的な知見を基に、イラストも交えながら分かりやすく解説していきます。

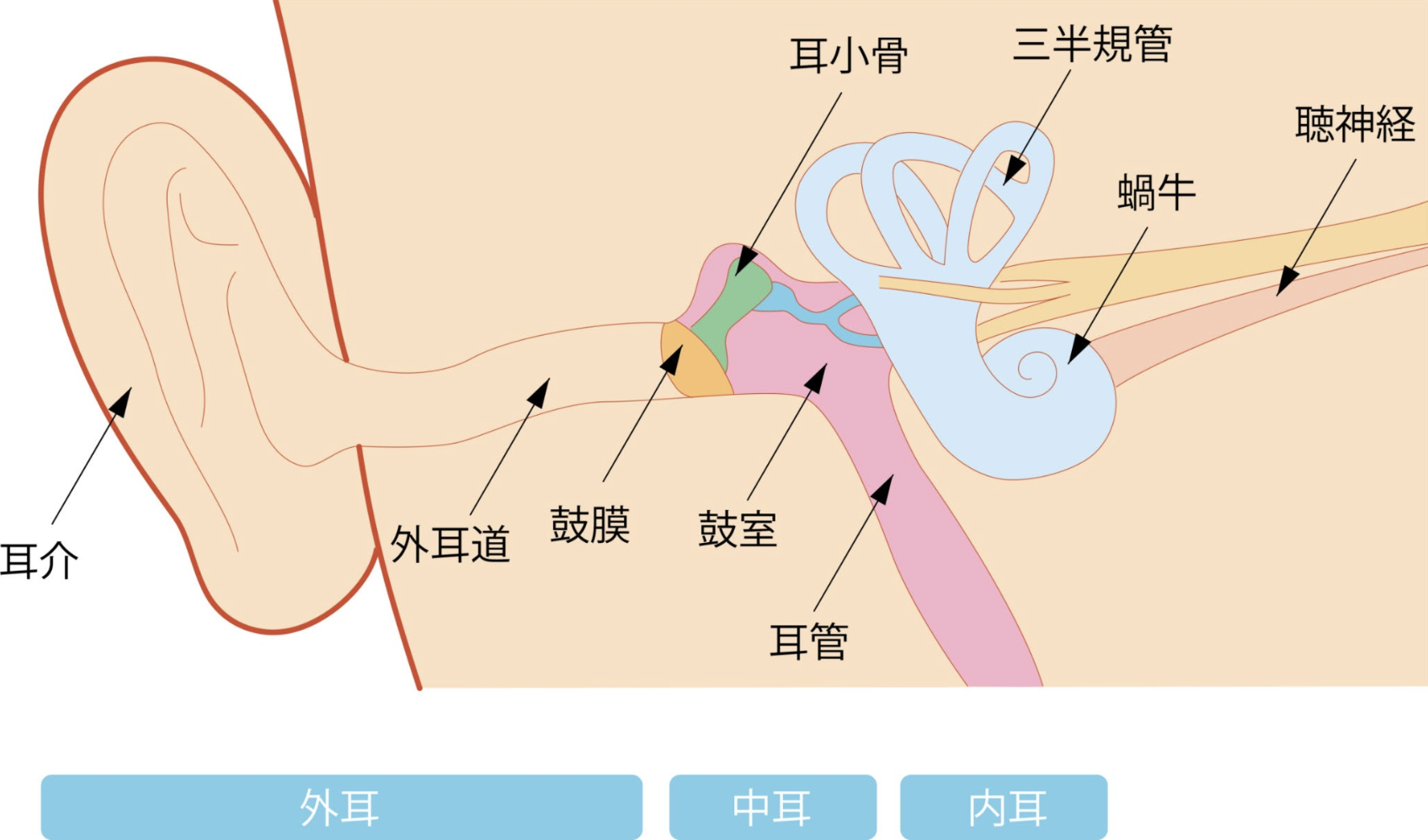

中耳炎の“現場”はどこ?鼓膜の奥で起こっていること

- 急性中耳炎 (AOM):細菌やウイルスに感染し、膿(うみ)がたまっている状態。耳の強い痛みや発熱を伴います。

- 滲出性中耳炎 (OME):感染はしておらず、膿ではない滲出液(しんしゅつえき)という液体がたまっている状態。痛みや熱はほとんどなく、鼓膜の動きが悪くなることによる聞こえにくさ(難聴)が主な症状です。急性中耳炎が治る過程で、この状態になることもよくあります。

この記事では、主に痛みや発熱を伴う「急性中耳炎」の原因について詳しく解説します。

最大の原因は「耳管(じかん)」!お子さま特有の体のつくり

お子さまが中耳炎になりやすい最大の原因は、鼻の奥と中耳をつなぐ「耳管(じかん)」という管の解剖学的な未熟さにあります。耳管は、中耳の圧力を調整(換気)したり、中にたまった液体を鼻の奥へ排出したりする、非常に大切な役割を担っています。

大人と子どもの耳管を比べると、お子さまの耳管には次のような明らかな違いがあります。

- 短くて、太い

- 傾きが水平に近い(なだらか)

この構造的な特徴が、中耳炎のなりやすさに直結します。大人の耳管は長くて細く、地面に対して急な角度で傾いています。まるで急な坂道のようなので、鼻やのどの細菌が中耳まで“登って”いくのは容易ではありません。しかし、お子さまの耳管は短く、傾きもなだらかな坂道のようなもの。そのため、鼻やのどにいる細菌やウイルスが、いとも簡単に中耳まで到達してしまうのです。

さらに、お子さまは鼻の奥にある「アデノイド(咽頭扁桃)」というリンパ組織が、大人に比べて大きいことも原因の一つです。アデノイドは耳管の鼻側の出口のすぐ近くにあるため、風邪などで炎症を起こして腫れると、耳管の入り口を物理的に塞いでしまいます。これにより、中耳の換気が悪くなったり、液体が排出されにくくなったりして、中耳炎のリスクをさらに高めてしまうのです。

なぜ?急性中耳炎の主な症状と、見逃さないためのサイン

急性中耳炎は、鼓膜の奥で急性の炎症が起こっている状態です。その結果として、様々な症状が現れます。特に言葉で痛みを訴えられない小さなお子さまのサインを見逃さないことが重要です。

最も特徴的な症状:「耳の痛み(耳痛)」

耳の痛みは、急性中耳炎の最も一般的で、診断の手がかりとなる症状です[1]。中耳に溜まった膿が鼓膜を内側から圧迫することで、強い痛みが生じます。夜中に突然泣き叫ぶ、機嫌が極端に悪くなる、耳をしきりに触る・引っ張る、といった行動は、耳の痛みを訴えているサインかもしれません。

発熱

体の感染防御反応として、発熱もよく見られます。急性中耳炎のお子さまの約半数から3分の2に発熱が認められますが、40℃を超えるような高熱になることは、他に感染の原因がない限りは比較的まれです[2]。

小さなお子さまの“分かりにくい”サイン

特に2歳未満のお子さまでは、典型的な耳の痛みを訴えられないため、症状が非常に分かりにくいことがあります。以下の様な「いつもと違う様子」に注意が必要です。

- 機嫌が悪い・ぐずり続ける

- 夜、眠れない・何度も目を覚ます

- 食欲がない・哺乳量が減る

- 嘔吐や下痢

これらの症状は、一見すると耳とは関係ないように思えるため、診断が難しくなります。研究によっては、急性中耳炎と診断された2歳未満のお子さまの4人に1人は、耳の痛みを訴えていなかったという報告もあります[1]。「なんとなくいつもと違う」という保護者の方の直感が、診断の重要なきっかけになることも少なくありません。

中耳炎の原因となる主なウイルス・細菌

中耳炎は、まずウイルス感染(風邪)が先行し、その後に細菌が二次的に感染することで発症するケースがほとんどです。原因となる代表的な“悪役”たちを知っておきましょう。

引き金となるウイルス

風邪の原因となる様々なウイルスが、中耳炎の引き金になります。代表的なものには、RSウイルス、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、ライノウイルスなどがあります。これらのウイルスが鼻やのどに感染し、耳管の機能を低下させることが、細菌感染への道を開いてしまうのです。

主犯格となる細菌

急性中耳炎から検出される細菌の“ビッグ3”は、以下の3種類です。

- 肺炎球菌 (Streptococcus pneumoniae)

- インフルエンザ菌 (Haemophilus influenzae) ※インフルエンザウイルスとは別物です

- モラクセラ・カタラーリス (Moraxella catarrhalis)

これらの細菌は、健康なお子さまの鼻やのどにも普段から住み着いている「常在菌」です。普段はおとなしくしていますが、風邪をひいて体の抵抗力が落ちたり、耳管の機能が低下したりすると、中耳に侵入して悪さを始めます。幸いなことに、肺炎球菌とインフルエンザ菌(b型、Hib)に対しては有効なワクチンがあり、定期接種によって、これらの菌が原因となる重症の中耳炎は減少傾向にあります。

目が赤く充血して目やにが出る「結膜炎」と「急性中耳炎」が同時に、あるいは相次いで起こることがあります。これは「結膜炎-中耳炎症候群」と呼ばれ、主にインフルエンザ菌が原因であることが多いと報告されています[3]。お子さまが結膜炎になった後、耳を気にするそぶりを見せたら注意が必要です。

急性中耳炎を繰り返しやすいお子さまの特徴

「どうしてうちの子ばかり…」と感じる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。急性中耳炎を繰り返しやすくなる(反復性中耳炎)には、いくつかの危険因子(リスクファクター)が知られています。

- 低年齢:特に生後6ヶ月から2歳頃がピークです。これは、免疫が未熟であること、耳管の構造が最も未熟な時期であることが原因です。

- 集団保育:保育園や幼稚園など、多くの子どもたちと過ごす環境では、風邪をもらう機会が増えるため、結果として中耳炎のリスクも高まります。

- アレルギー性鼻炎:鼻の粘膜が慢性的に炎症を起こしているため、耳管の機能が低下しやすくなります。

- 受動喫煙:ご家族に喫煙者がいると、タバコの煙が鼻やのどの粘膜を刺激し、耳管の働きを悪くすることが知られています。

- 生まれつきの要因:口蓋裂などの頭蓋顔面系の形態異常や、免疫不全の状態があると、中耳炎のリスクが高まります。

これらの要因が複数重なることで、中耳炎を繰り返してしまうことがあります。しかし、多くは体の成長とともに耳管が発達し、免疫力がついてくることで、自然と中耳炎になりにくくなっていきます。

急性中耳炎の症状は、時に他の病気と紛らわしいことがあります。だからこそ、私たち小児科医は、症状だけに頼らず、直接鼓膜の状態を観察すること(耳鏡検査)を非常に重視します。急性中耳炎の診断で最も重要な所見は、「鼓膜が膨隆している(膨らんでいる)」ことです[4]。これは、鼓膜の奥に膿がパンパンに溜まっている圧力の高い状態を示しており、急性中耳炎を滲出性中耳炎と区別する決定的なサインです。逆に言えば、ただ鼓膜が赤いだけで膨らんでいない場合、それは泣いたことによる充血かもしれませんし、安易に「中耳炎」と診断して不要な抗生物質を処方することは避けなければなりません[5]。不適切な抗生物質の使用は、薬剤耐性菌を生む原因にもなります。

長田こどもクリニックの約束:「しっかり診る」ということ

お子さまの繰り返す中耳炎に、多くの保護者の皆さまが心を痛めていらっしゃいます。だからこそ、当院では一つひとつの診察を丁寧に行い、正確な診断に基づいて最適な治療を提供することをお約束します。そのために、私たちは以下の2点を徹底しています。

1. 鼻水が出ているお子さまは、必ず耳の中を診察します

これまでご説明した通り、鼻の症状と中耳炎は密接に繋がっています。「ただの鼻風邪かな?」と思っていても、実は耳の中で中耳炎が始まっていることは少なくありません。特に、まだ自分で症状をうまく伝えられない小さなお子さまでは、鼻水が唯一のヒントであることもあります。当院では、鼻症状のあるお子さまには、必ず耳鏡を用いて鼓膜の状態を確認し、中耳炎の兆候を見逃さないよう努めています。

2. 正確な診断のため、耳垢の除去を行います。

正確な診断の基本は、鼓膜がはっきりと見えることです。しかし、お子さまの耳の中は耳垢(じこう)で鼓膜が見えにくくなっていることがよくあります。鼓膜が見えなければ、その奥で何が起きているかは分かりません。当院では、耳垢で鼓膜の観察が不十分だと判断した場合は、お子さまにとって安全な方法で、丁寧かつ迅速に耳垢を取り除いてから診察します。これにより、鼓膜の膨らみや色、動きといった診断に不可欠な情報を確実に捉え、的確な診断につなげます。

「しっかり診て、正しく診断する」。この当たり前のことを実直に行うことが、お子さまを不要な薬から守り、つらい症状から一日も早く回復させるための最短の道であると信じています。耳のことで少しでも気になることがあれば、ご相談ください。

駐車場も6台ご用意しています。練馬区などからも受診可能です。